相続放棄のやり方と注意点(2)

経営コンサルタントコラム

2016年4月14日

3.相続放棄できる期間は限られている

さて、相続放棄をするには家庭裁判所に放棄をする旨の申述をする必要があります。

この申述、という手続きが相続放棄の手続きになります。

限定相続についてもこの手続きが必要ですが、単純相続については不要です。

なので、手続きをせず放っておくと、単純相続となります。

放っておくと単純相続してしまうわけなので、申述する期間が大事になってきます。

こちら、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければいけません。

民法

第四章 相続の承認及び放棄

第一節 総則

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

子供や配偶者(亡くなった人の妻ですね)は普通亡くなったことをすぐに知りますから、亡くなってから3か月以内に放棄の手続きをしないと、放棄することができないことになってしまいます。

申述できるはあくまで相続人、ですので第一順位の相続人が全員放棄して、次順位に回ってきたような場合は、放棄されて自分が相続人になったことを知った日から3か月以内ということになります。

ちなみに第一順位の相続人は子。第二順位の相続人は親と祖父祖母(直系尊属といいます)、第三順位の相続人は兄弟姉妹です。相続人は第三順位までで、それ以上の人が相続することはできません。

70歳の親が亡くなるような場合だと、第二順位の相続人というのはあまり出現しないでしょうね。年齢的に90歳以上になりますから。最近は長寿の方も多いので無いわけではないとは思いますが。

なので、次順位を考慮するとなると、第三順位の兄弟姉妹、ということになります。(子から見たらおじやおば)

実務的には、ここ(おじさんやおばさん)への説明が大変ですね。

ただ、この3か月の縛りですが、放棄という手続きがあること自体を知らないで3か月過ぎたら、もうできない!、ということですから、なかなかにきびしい設定です。

たまたま私はコンサルタントなんて仕事をしているので、このへんの知識があったからよいものの、知らなければウン億の債務をいきなり背負うことになるわけです。

浅い知識で、家族だけ放棄したら知らぬおじさんやおばさんに債務が降ってきた、なんてことにもなりかねません。

これはどうかと思いますよね。

法律でそうなっているので刃向かいようがありませんが。

債務超過の場合は原則相続しない、など法律自体の改正が必要な気もします。

でないと無知による負の連鎖が発生し、何も悪いことをしていないのに借金地獄に陥ってしまうような不幸を食い止めることができません。

立法府である政治家の皆様には、ちょうど民法改正のタイミングでもありますし、その点ご検討いただきたいですね。

※3か月の間に放棄するか判断がつかないような場合は、裁判所に申立てることにより、期間を延ばしてもらうこともできます。

というわけで、四十九日法要が済んだあたりから、具体的に放棄の手続きを始めることにしました。

4.放棄手続きの費用と必要資料

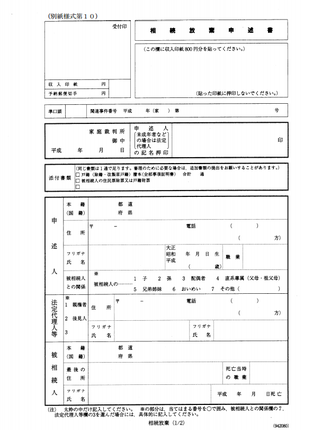

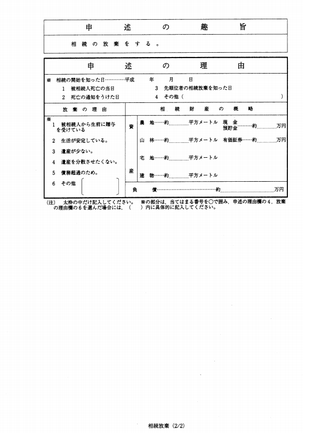

相続放棄の申述は、相続放棄の申述書を書き、家庭裁判所に提出することにより行います。

申述先の家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。なので、申述書を書いたら、必要資料を添付して住所管轄の家裁へ郵送します。

手続きに必要な費用ですが、800円とかなりお安くなっております。

ちなみに収入印紙を申述書に貼ることにより支払います。なので、800円分の収入印紙を購入(郵便局なら間違いなく売ってます)して、申述書に貼ります。

他には連絡用の切手が必要です。それぞれの裁判所によって求められる額、枚数は違うようですが、水戸家庭裁判所の場合は82円を5枚、10円を5枚でした。計460円分です。

そして、申立てに添付する書類ですが、基本的に戸籍謄本です。

本人が役所に行けば取得できますが、戸籍なので、戸籍のある自治体に行かないと取れません。

戸籍と住所地が違うことは多々ありますので、遠方ですと謄本の取得に時間がかかることを頭に入れておきましょう。

以下必要添付書類について裁判所の説明を記載します。

標準的な申立添付書類

※同じ書類は1通で足ります。

※同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。

※戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。

※審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

【共通】

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

複数相続人がいる場合でも、同じ書類は1通でOKです。

戸籍謄本の取得には、一通450円かかります。改製原戸籍(かいせいはらこせき、と読みます)は750円です。一通で昼めし食えるくらいの金額ですので、なるべく原戸籍は使用しないで資料を集めたいですね。

ちなみに改製原戸籍とは、コンピューター化された今の方式ではない、手書き式の古い戸籍のことです。

それぞれの資料について、なんで必要なのか、という考え方はこうです。

・亡くなった人が誰かを証明(被相続人の住民票除票)

・自分が誰かを証明(申述人の戸籍謄本)

・亡くなったのが夫・父であることを証明(除籍謄本)

・亡くなったのが子・孫・兄弟姉妹であることを証明(亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本)

・前順位者が死亡していることを証明(直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本)

兄弟姉妹の子も、兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は代襲して相続人となります。

この場合、兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本が必要になります。

放棄の場合、基本的に第三順位である兄弟姉妹まで全員放棄しないと、だれかに借金が行ってしまいます。それでもよい、という場合は別ですが、原則、相続人全員が放棄手続きを行いましょう。

申述書は書式が裁判書のウェブサイトからダウンロードできます。便利ですね。

記載例もダウンロードできますので、それを見て書けばまず間違えることはありません。

記載自体は、とてーも簡単なものです。

ちなみに申述書はこんな感じ。

↓

記載内容は基本的に本籍、住所、氏名で、ちょっと面倒なのが負債の額の記入でしょうね。

なので、負債の額については、分かる範囲で調べておく必要があります。

調べる中で出てきた債務の書類などは、コピーをとって、申述書に添付します。

手続き費用の収入印紙800円も忘れずに貼りましょう。

申述書を書き終え、戸籍謄本などを取得できれば、いよいよ家庭裁判所に郵送します。

(つづく)

会社の「幸せな」たたみ方支援プロジェクト

廃業・事業承継のご相談を承ります。

弁護士・税理士・コンサルタントがチームで対応。

会社の「幸せな」たたみ方支援プロジェクト

廃業・事業承継のご相談を承ります。

弁護士・税理士・コンサルタントがチームで対応。