相続放棄のやり方と注意点(3)

経営コンサルタントコラム

2016年4月17日

5.兄弟姉妹に対する説明は大変。。

相続放棄は基本的に相続人本人が申述(つまりは手続き)する必要があります。

代わりにできるのは未成年者の親か弁護士さんだけ。

でもですね、亡くなった方が80歳ならば、その兄弟姉妹も当然その近辺のご年齢。

つまりはお爺さんお婆さんです。

このお爺さんお婆さんに相続放棄の必要性を説明し、納得してもらい、ご自身で手続きしてもらう必要が生じるわけですが、これはなかなか簡単ではありません。

基本的にお年寄りは、初めて聞くことに拒否反応を示します。

とくに裁判所、とかかなり面倒で関わりたくない的に拒絶されなくもありません。

ただ、かといって放っておきますと、単純相続しちゃって債務がどーんとやってくることになりますから、そういうわけにもいかない、という難しい状況になります。

なので、放棄しないと借金がきちゃうよー、やばいよー、放棄したほうが「得」だよー(このお得、というのに弱い傾向あり)というのを懇切丁寧に何度も説明し、納得してもらう作業が必要になります。これは大変労力を伴いますので、お手伝いする場合は覚悟してかかりましょう。

そんなこともわからんでか、申述書も自署欄が別途設けられています。

裏読みすれば、書いたりするのはまあ他人でもいいから、サインだけはしてよね、という裁判所の意図が見えます。

つまり、本来的には申述人本人しかできないとなってはいるものの、ある程度手伝っちゃってもいいよ、ということですね。裁判所もご高齢の方に対し全部自分でやるのもムリかな、という温情かなとも思いました。

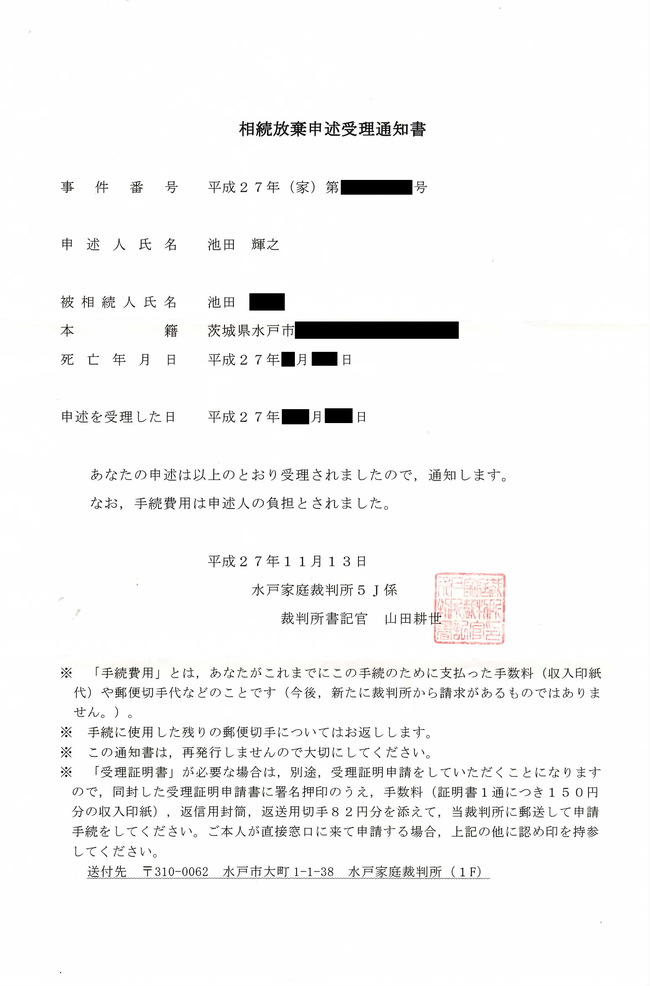

6.照会書の返送と受理通知書

申述書を家裁に郵送すると1週間もたたないうちに、家裁から照会書が送られてきます。

照会書には質問がいくつか書いてありまして、これに応えて返送する、というシステムです。

これまた非常に簡単なものですね。

丸つけて、住所氏名書けばOKです。

ただ、2週間以内に返送せよ、とありますので、この期間だけは守りましょう。

というか「なる早」で返送しましょう。

照会書の意味合いとしては、「自分、放棄していいのね?誰かに言われてやってるんじゃないよね?」ということです。

債務超過なんだからそんなことあるわけないじゃん、とも思いますが、相続は資産があることを前提にした制度のようでして、相続できる資産があるのに放棄すんのか!?みたいなことを心配いただいてくださっているようです。

でちゃらっと書きまして、返送しました。

送られてきた照会書に記入して返送したものがこちら

↓

ちなみに照会書には事件番号がふられています。

この事件番号は申述人毎に異なります。

なので、放棄する人それぞれに個別の事件番号があることになります。

家族の書類作成を手伝うような場合、みな同じ番号ということではありませんので注意が必要です。

これからの手続きにはすべてこの事件番号がキーになりますので、忘れずにメモしておきましょう。

(書類はすべてコピーをとっておくことをお勧めします)

さて、照会書を返送してまた1週間もたたないうちに今度は、受理通知書がやってきました。

↓

相続放棄の申述が受理されましたので、とりあえずは、相続放棄の手続き完了です。

申述書と必要書類を集めるのは手間でしたが、申述書提出から受理までの期間は思いのほか早かったです。

今回は地方の家裁だったので、案件が少なく、書類到着即手続き、みたいな流れのようでした。

それと、受理通知書には受理証明の取得申請書が同封されていました。

債権者からは受理証明書の提出を求められることが多く、申請書の取得はマストです。

申請書の取得も本人以外は弁護士さんしかすることができませんし、あとでまた手続きするのも面倒なので、このタイミングで申請しておくことにしました。

ちなみに取得申請書には捨印欄もあり、多少の間違いは書記官さんの方で直してくれるというありがたいシステムとなっていました。

これでしたら、家族の申述は手伝うにしろ、証明の取得は個人でしてね、という場合でも取得できないということがなく、いいですね。

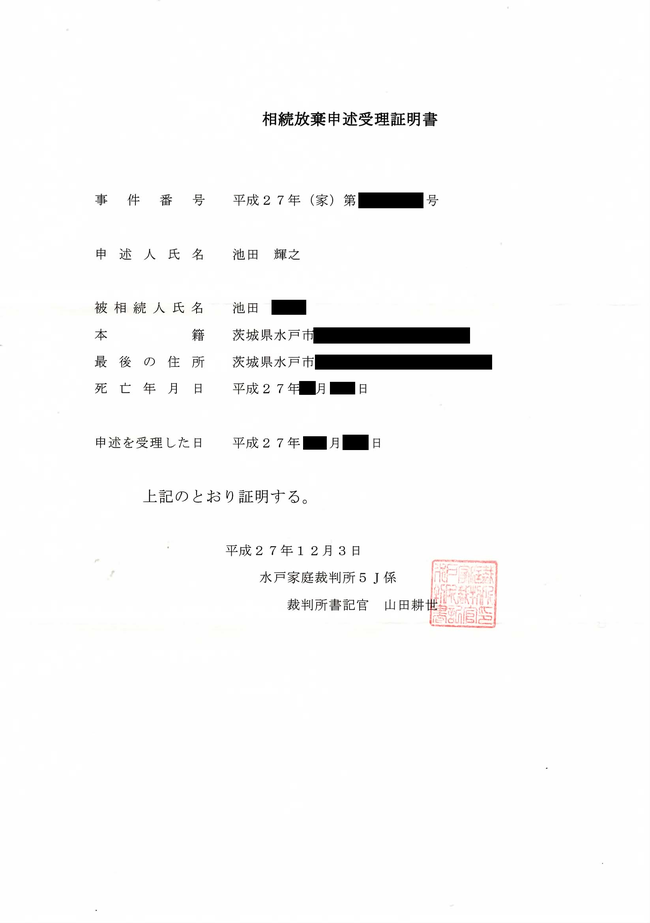

さて、申請をすると、1週間もしないで証明書が送られてきます。

これが証明書ですね。

↓

証明書がとれれば相続放棄一連の手続きがすべて完了、ということになります。

ちなみに、相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったことになります。

相続人全員が相続を放棄すると、資産がある場合は国庫に入ります。負債がある場合は、回収不能として処理されることになるでしょうか。

このへんは金融機関にいたことがないのでわかりかねますが、あとで銀行の知人に聞いてみますね。

その他注意点

相続放棄は、亡くなった人の預金を使ったり、財産を処分したりするとできなくなります。

お墓や葬式の費用として使用した場合は相続したこととならないのでOKですが、普通に預金を下ろして使ったりすると、相続を認めたことになり、放棄ができませんので注意が必要です。

特に固定資産税や所得税、意表をつくところだとNTTの電話加入権ですね、これらには相続したとみなされるような落とし穴がありますので、要注意です。

申請の代理は弁護士さんしかできません。書類作成の代行は基本的に司法書士さん。

血縁が手伝うにしても、あくまで手伝いの範囲にとどまりますので、代理人として申立て等することはできないのでご注意を。

長々と続けてまいりましたが、相続放棄体験記として、実体験からお知らせする相続放棄の実務手続きの注意点は以上でございます。

なお、詳細は裁判所のウェブサイトの説明書をご覧くださいませ。

↓

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

会社の「幸せな」たたみ方支援プロジェクト

廃業・事業承継のご相談を承ります。

弁護士・税理士・コンサルタントがチームで対応。

会社の「幸せな」たたみ方支援プロジェクト

廃業・事業承継のご相談を承ります。

弁護士・税理士・コンサルタントがチームで対応。